注文住宅の間取りの決め方|8つの視点と7つの注意点

「注文住宅を建てるのに、間取りってどうやって決めればよいのだろう......」

「注文住宅を建てるのに、間取りってどうやって決めればよいのだろう......」

自由に間取りを決められるのが注文住宅の魅力ですが、どのように間取りを決めていけば夢のマイホームが完成するのか、間取りの決め方がわからないというご相談を多くいただきます。

注文住宅の間取りを決めるためには、理想の家のイメージや、間取りの希望条件をしっかりと固めることが大切です。

理想の家のイメージや間取りの希望条件が固まったら、工務店やハウスメーカーと打ち合わせを重ねながら間取りを決めていきます。このとき理想の家のイメージや間取りの希望条件がしっかりとしていなければ、自分たちに合わない間取りになり、実際に住んでみて後悔する点が出てくるかもしれません。

そこでこの記事では、注文住宅の間取りの決め方を知りたい方に向けて、

- 希望の間取りを決めるために必要な「視点」

- 注文住宅の間取りで失敗しやすい点とその対策

をお伝えします。

「なるほど、こんな視点で間取りを考えてみよう」と思うものがあればぜひ取り入れ、これから建てる家の間取りを決めてください。

1.家族構成に合った部屋の数にする

まずは家族構成から必要な間取りを考えてみましょう。下の表は家族構成別に必要な坪数と間取りの目安を一覧にしたものです。

| 家族構成 | 坪数 | 間取り |

|---|---|---|

| 2人家族 | 郊外:75m²(22.69坪) | 1LDK〜2LDK |

| 都市:55m²(16.64坪) | ||

| 3人家族 | 郊外:100m²(30.25坪) | 2LDK〜3LDK |

| 都市:75m²(22.69坪) | ||

| 4人家族 | 郊外:125m²(37.81坪) | 3LDK〜4LDK |

| 都市:95m²(28.74坪) | ||

| 5人家族 | 郊外:150m²(45.38坪) | 3LDK〜5LDK |

| 都市:115m²(34.79坪) |

同じ家族構成でも、広さや部屋の数には少々幅があることがわかります。

これは、家族構成で間取りを決める場合、

- 全員が個室を持つ場合

- 夫婦の主寝室+人数分の子ども部屋

の2つのパターンがあるからです。1の方が部屋数は多くなります。

どちらを採用するかは、家族それぞれの生活スケジュールを考慮すると決めやすいでしょう。例えば、夜勤や早朝出勤があるなど、生活スケジュールが異なる場合には、各自が個室を持った方がお互いにストレスなく過ごせるかもしれません。

さらに部屋数の増減には、以下のような要素が絡んできます。

1-1.【注意点1】子ども2人で1部屋を使う場合

子ども部屋が6畳以上なら、2段ベッドや2人掛け学習机などを活用すれば2人1部屋でもよいかもしれません。そうすれば部屋数は少なくなります。

ただし、子どもが大きくなっても本当に同部屋で大丈夫なのか、きょうだいの年齢差や性別なども考慮しなければなりません。年齢の開きがあり性別が異なるきょうだいでは、生活ペースや感覚の違いから、思春期以降に衝突してしまうケースもあります。5年先、10年先を見据えて、子どもと一緒に考えてみましょう。

1-2.【注意点2】個人の居室「以外」に使う部屋がほしい場合

客間や和室など、個人の居室以外の用途に使う部屋がほしい場合もあります。

このようなプラスひと部屋をつくるメリットは、

- 収納部屋

- 書斎

- 趣味の部屋

- ゲストルーム

- 将来親との同居が必要となった場合の備え

として考えることもできます。プラスひと部屋があれば、間取りにも、住む人の気持ちにも余裕が生まれますよね。

「何LDKにするか」というテーマは、実際の間取り図を書くのにベースとなる大切なところです。家族でよく話し合っておきましょう。

2.理想の写真や間取り図からイメージを取り入れる

理想のインテリアの写真や間取り図からイメージを取り入れるのも、おすすめの間取りの決め方です。

理想のイメージに近い写真や間取り図を見つけたら、これから建てる家に取り入れて暮らしている様子をイメージしてみましょう。しっくり来たら間取り案に採用するのも一手です。

以下をヒントに探してみましょう。

|

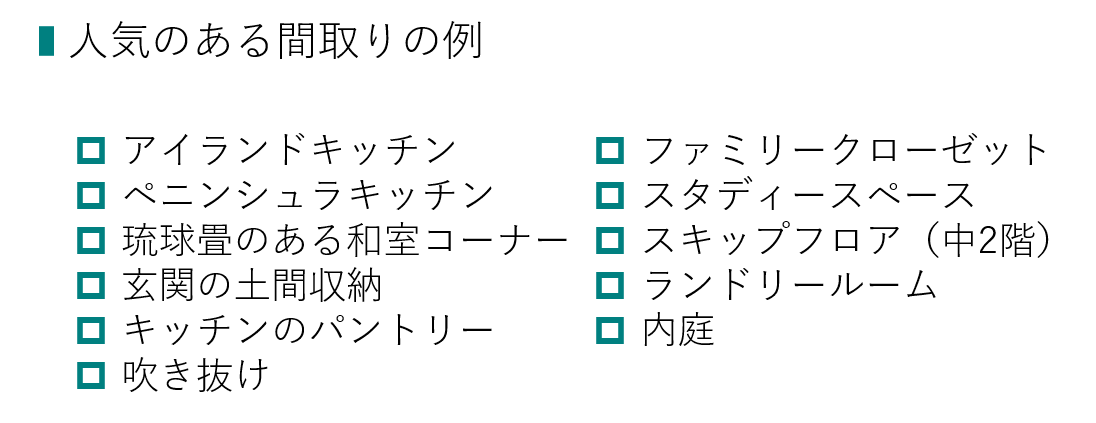

どこから手を付ければよいかわからない場合には、人気のある間取りから興味のあるものに絞って探すのもよいでしょう。GoogleやSNSでキーワード検索すれば、イメージ画像がたくさん出てきます。

最近人気のある間取りには、以下のようなものがあります。興味のある間取りを検索してイメージをふくらませてみてください。

3.家族の生活動線に沿う間取りにする

快適な生活をおくるために「家族の生活動線」という視点で、最適な間取りを考えてみましょう。

生活動線とは、日常生活で人が通る家の中のルートを表した線です。

ご飯を食べる、帰宅して手を洗う、寝る、トイレに行く、お風呂に入るなど、それぞれのシーンでどこを通っていくかイメージしてください。

そのときに、

- スムーズに目的を果たせるのが「生活動線の良い間取り」

- 家事をしている家族とぶつかったり、目的の場所まで遠く感じるのは「生活動線が悪い間取り」

ということになります。

生活動線の中でも重要な2つの動線とそのポイントをお伝えします。

3-1.衛生動線に沿う間取り

衛生動線とは、洗面所やトイレ、浴室へ行くための動線です。生活するうえで欠かせない大切な動線ですね。

衛生動線の良い間取りにするには、

- 衛生面

- 使いやすさ

- プライバシーへの配慮

の3点で間取りの落としどころを考えるのがポイントです。

例えば、トイレは家族の集まる場所から近ければ近いほど使いやすいはずですが、リビングダイニングから直接つながっている場所にトイレを設けるのは、音やにおいなど衛生上の観点からちょっと抵抗があります。家族のくつろぐ場所のすぐそばにあるトイレでは、使う人も心地よく使えるとは言いがたいでしょう。

しかし、もしリビングから出て扉1枚をはさんだ場所にトイレがあれば、音・におい、使いやすさ、プライバシー全てが両立できて、ベストな落としどころとなります。

他には水回りを1か所にまとめるのも、衛生動線の良い間取りになるためおすすめです。

「トイレを出て、洗面所で手を洗う」「洗面所で身支度を済ませ、トイレに行ってから出勤する」など、水回りは連動して使う場面が多い場所です。できるだけ1か所にまとめておけば、衛生動線がスムーズな間取りとなるでしょう。

3-2.通勤・通学動線に沿う間取り

通勤・通学動線とはその名のとおり、「通勤や通学などで玄関を出るまでの動線」です。

朝の忙しい支度時間に、水回りに1人しか使えるスペースがないと、トイレや洗面所の渋滞が起きてしまいます。

支度時間を快適でスムーズにするには、家族同士で使いたい場所とタイミングが重なってもストレスなく使える間取りの工夫が必要です。

例えば、

- 通路はすれ違えるくらいの広さをとる

- トイレは1階と2階に、計2つ設ける

- 洗面所には2人並べる広さの鏡を設置する

などの間取りにすれば解決できます。

生活動線はできるだけ短いのが良いのですが、ある部屋からの動線が短ければ、当然遠い部屋も出てきてしまいます。どの動線を優先したいかを家族で話し合って、生活動線の良い間取りを作っていってください。

4.家事動線のスムーズな間取りにする

家事動線とは、家事を行う人が家の中の通るルートを線にしたものです。生活動線と同じくらい、間取りを考えるうえで大切な動線です。

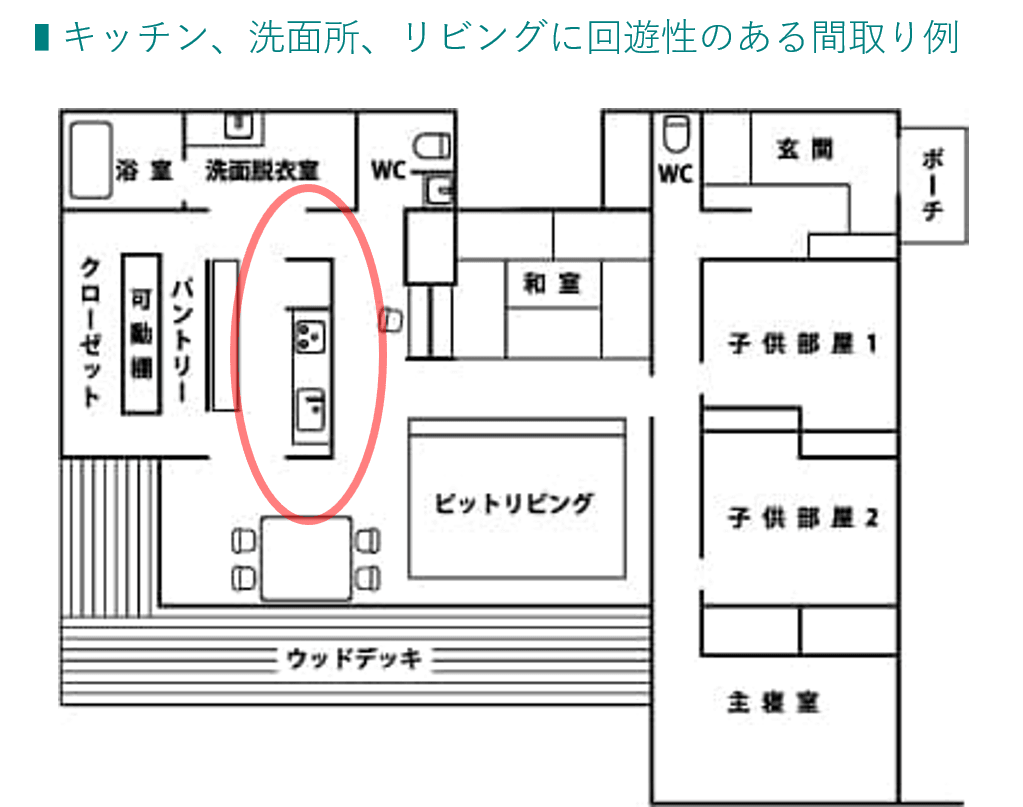

家事動線のスムーズな間取りにするためには、「回遊性」を取り入れるとよいでしょう。「回遊性」とは家の中で行き止まりがなく、ぐるぐると回れる動線のことです。

特にキッチン・洗面所・リビングの3つに回遊性を持たせるのをおすすめします。

家事はマルチタスクですから、料理をしながら洗濯機を回していたり、リビングの子どもの勉強を気にかけたりして、この3か所を行き来するケースが多いためです。

また回遊性があるということは、2つの方向から入れるということです。

そうすると、「家事動線と生活動線が重なるのを避けられる」というメリットも生まれます。リビングから洗面所へ行く際に「キッチンでは他の家族が忙しそうにしているから、キッチンを通らずに廊下側から洗面所に入る」などのゆずり合いができるのです。すれ違いをせずにすむため、家族のストレスも減る間取りといえるでしょう。

4-1.洗濯動線の良い間取り

さらに家事の中で重労働の「洗濯」と「掃除」について、家事動線の良い間取りを考えてみましょう。

ひと口に洗濯といっても、以下のようなたくさんの工程で成り立っています。

- 洗濯物をかごから取り出して仕分けする

- 必要なものは洗面所で下洗いする

- 洗濯機をまわす

- 物干し場に運ぶ

- 干す

- 取り込む

- たたむ

- 各部屋にしまう

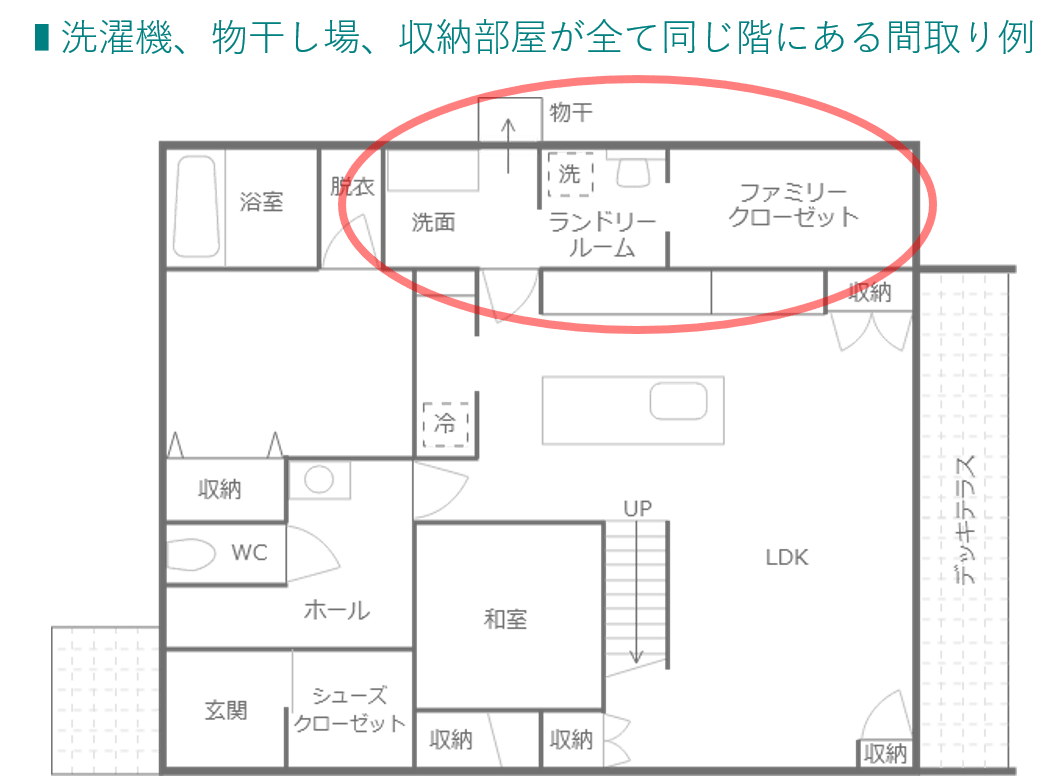

もし洗濯機が1階にあり、物干しのあるバルコニーが3階だったらどうでしょうか。濡れた重い洗濯物をもって1階から3階まで、階段を上がらないといけません。これは大変です。

洗濯動線の良い間取りとは、

- 洗濯機と洗濯物干し場が同じ階にあり、

- 取り込んで家族の衣類をしまう「ファミリークローゼット」のような収納部屋も同じ階にあれば、

1つのフロアで完結できるのでかなり楽になります。

4-2.ロボット掃除機がすみずみまで動ける間取り

掃除で1番手間を削減する方法は、ロボット掃除機の活用です。このロボット掃除機がすみずみまで動く間取りには、以下のような条件があります。

- 床の高低差が少ない間取り

上位機種のロボット掃除機には段差を感知して避ける機能があります。しかし、床面から1段高くなった「アップフロア」や逆に1段低くなった「ダウンフロア」を採用している間取りでは、ロボット掃除機はまわりきれません。ロボット掃除機を使いたい方は、段差のないフラットな間取りにした方がよいでしょう。

- ロボット掃除機用の「充電基地」がある間取り

キッチンカウンターや階段、収納棚の下にロボット掃除機用のコンセントと充電基地のスペースを作って、間取りに取り入れるとさらに便利です。掃除が終われば自動で充電基地へ戻ってくれるので、場所をとらず、デッドスペースを活かすことができます。

5.ライフステージの変化に対応できる間取りにする

家は長く住むものですから、現在だけでなく、5年後、10年後、20年後の暮らしに対応できる間取りにするのも大切な視点です。

子どもの独立や親の介護など、ライフステージに応じて必要な間取りは変わってきます。そのたびに家を作りかえるのは難しいですが、間仕切りなどの活用で可変性のある部屋作りは可能です。アイデアを3つ紹介します。

間取りのアイデア1:子ども部屋はあえて小さく作る

子ども部屋には必要な時期と期間があります。子ども部屋を大きくとっておくと、子どもたちが独立したあとに使わないスペースが家の大部分を占めてしまいます。

そこで、家族共用のスタディースペースを設けて、子ども部屋は寝室の機能のみにすれば小さな部屋で済みます。

子どもが巣立ったら両親の趣味の部屋として使えば、うまく活用できると思います。

間取りのアイデア2:将来を見越してバリアフリーな間取りにしておく

将来を見越してバリアフリーにしておくのも、ライフステージの変化に対応する間取りです。

- 家の中の段差をなくす

- 玄関アプローチをスロープにしておく

- 玄関やトイレやお風呂に手すりを設けておく

などの方法があります。

間取りのアイデア3:可動式の間仕切り収納棚を活用する

クローゼットの底面にキャスターのついた、動かせる収納棚を部屋の間取りに合わせて作ると、自由に部屋を仕切ることができます。通路を残して置き、2つの空間をつなぎながら目隠しだけするのも良いですし、ドアを2つ設置していれば、並べて置いて完全に部屋を仕切ることもできます。

間取りにライフステージに対応できる余白を持たせられるよう、家族でアイデアを出し合ってみましょう。

6.建築予定の土地を活かした間取りにする

建築予定の土地を活かした間取りにするのも、大切な視点です。

平らで四角形の土地なら、あまり制約を受けず自由に間取りを決められますが、建築予定の土地が皆その条件とは限りませんよね。

土地の良さを活かした間取りにすることで、満足度の高い暮らしを実現していきましょう。具体的には土地ごとに以下のような工夫ができます。

6-1.傾斜地:傾斜を活かして、地下室やガレージをつくる

傾斜地は地下室やガレージととても相性が良く、ビルトインガレージを作れば土地を有効活用できます。

6-2.変形地:あえて多角形の間取りの部屋をつくる

土地が四角形でないならば、あえて多角形を活かして土地の形に沿った間取りの部屋を作る方法もあります。

書斎や壁付きキッチン、リビングの出窓など、多角形の間取りが活かせる部屋がいくつかありますので、検討してみてください。

6-3.周囲を建物に囲まれた土地:内庭をつくり、光や風を取り入れる

周囲を建物に囲まれた土地の場合は、中ほどに内庭を作ると、そこから光や風を取り入れるのもおすすめです。

6-4.狭い土地:スキップフロアのある間取りで開放感を出して、床面積や収納を増やす

スキップフロアとは、1つの階層の中に複数の高さのフロアがある間取りのことです。

狭い土地では建物を高くするしか、床面積を確保する方法がありません。しかし、用途地域によって建物の高さに制限がある場合も多いですし、5~6階建て住宅というのも現実的ではありません。

スキップフロアの採用により、1つの階層の中に複数の高さのフロアを重ねるように作っていけば、建物の高さを抑えつつ、床面積や収納を増やしながら開放感も演出できます。

|

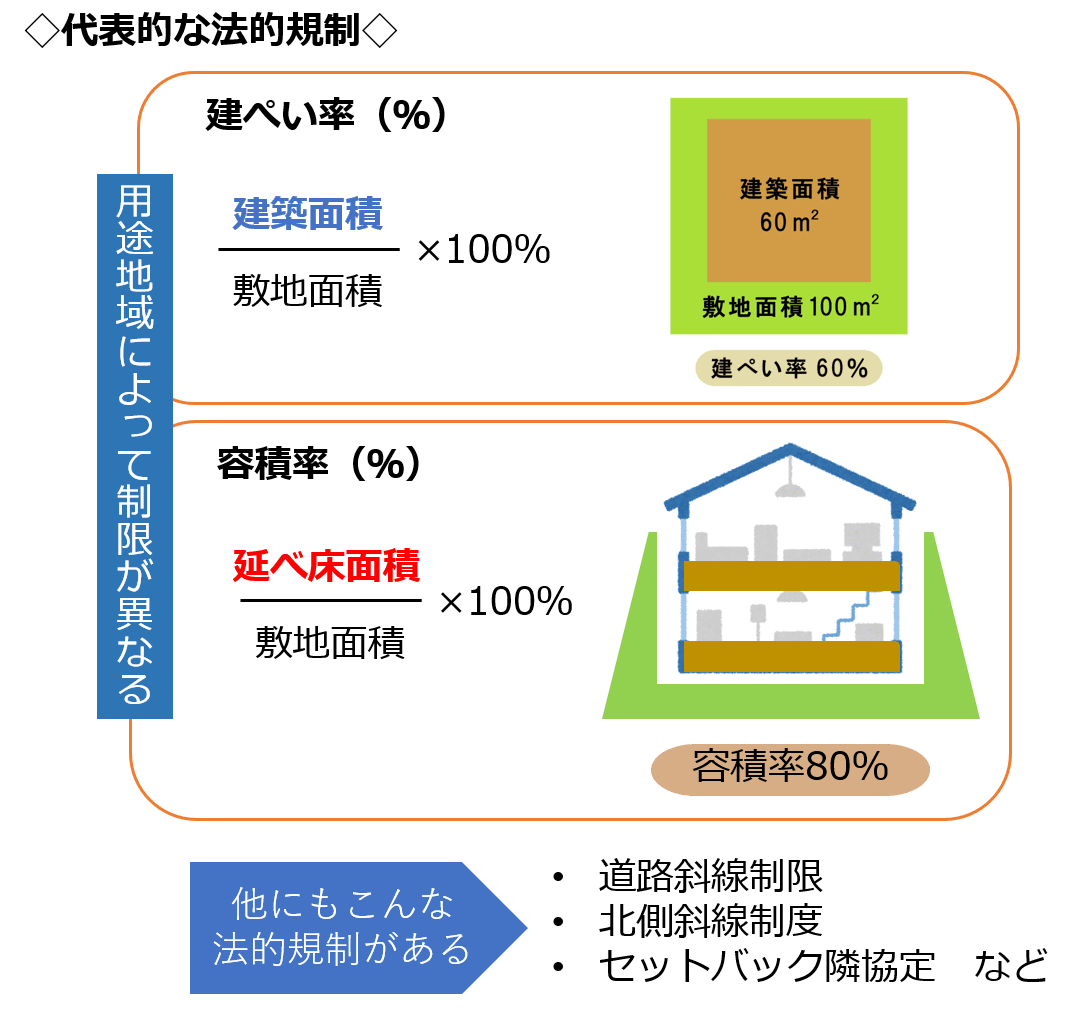

土地を活かした間取りにするにあたって、住宅の建設にはさまざまな「法的規制」があるので確認しておきましょう。 代表的な法的規制は、

これらは、土地によって制限が設けられている場合があります。 |

建築予定の土地と実際に施工を依頼する工務店やハウスメーカーが決定したら、測量をともなう「敷地調査」を工務店やハウスメーカーが行うのが一般的です。敷地調査では土地のさまざまな条件について、正確に把握します。 敷地調査は間取りのプランが現実的なものかどうか、確認する目的もありますので、立ち会って情報を共有しておきましょう。 |

7.土地と家のゾーニングをしてから間取りを決めていく

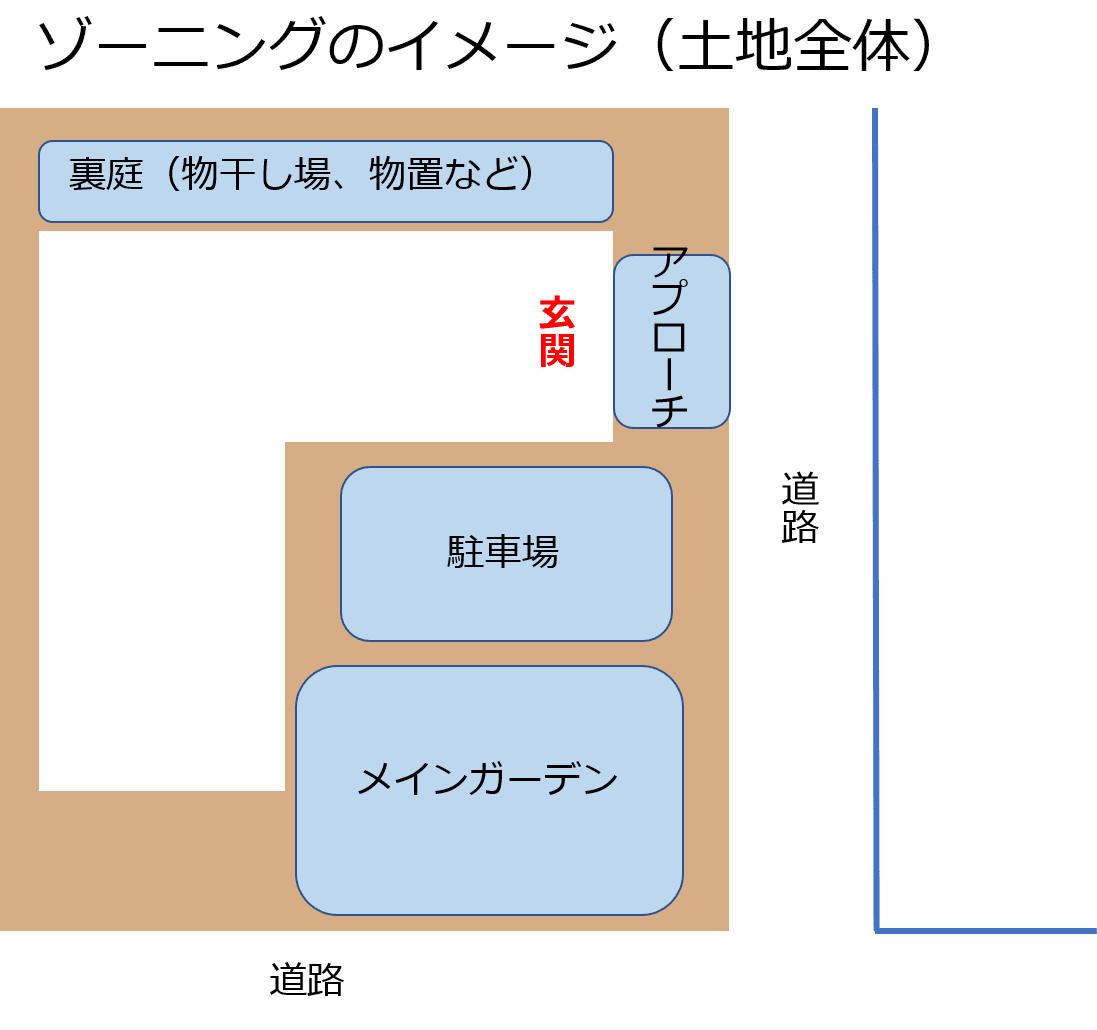

各部屋の配置を考える前に、土地と家のゾーニングをするのもおすすめの間取りの決め方です。

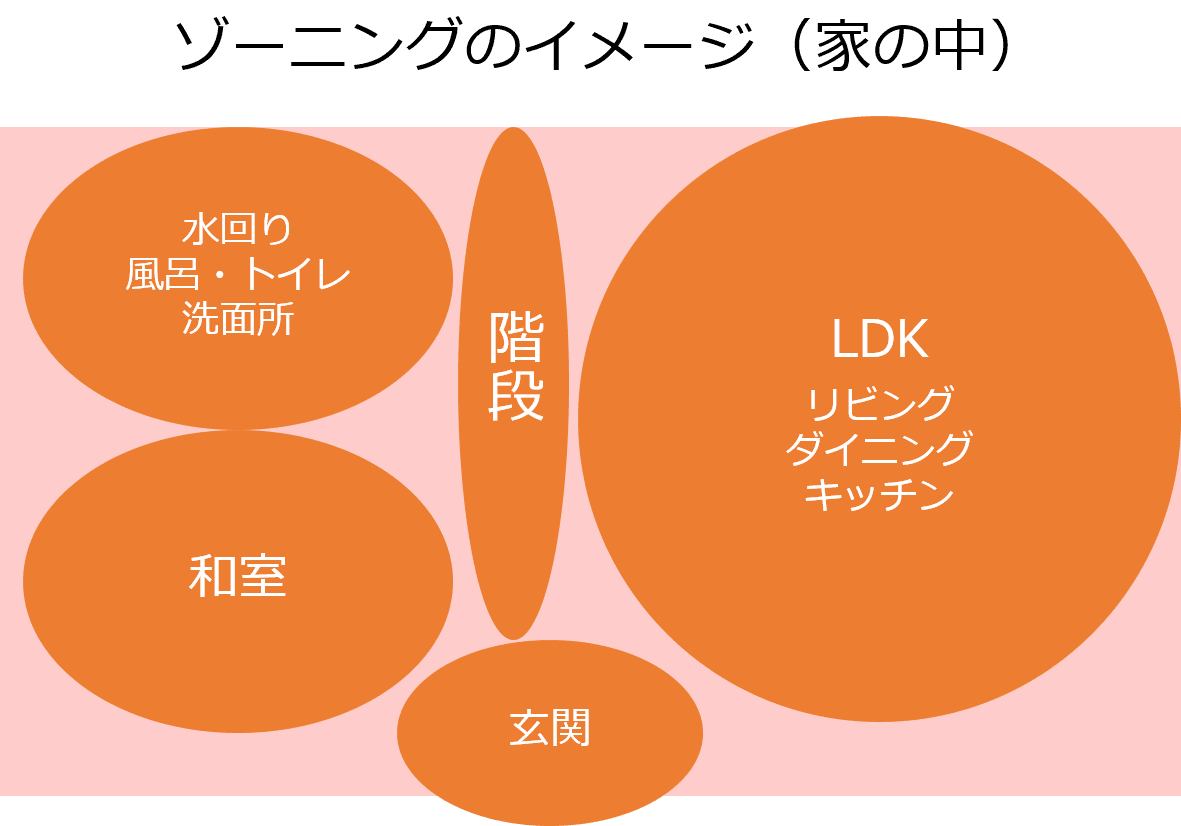

ゾーニングとは「どの位置にどんな機能の部屋を配置するのか、おおまかに決めること」です。

例えば、家の中は細かな部屋割よりも、もう1段階大きなまとまりとして、目的ごとに次のようなゾーンに分けられます。

(例)「水回り」「LDK」「玄関」「階段」など

これらを1枚の紙にざっくりと書き込んで、目的の同じ空間をできるだけまとめて、必要な広さや相互関係を考えながら配置していきます。

ゾーニングが終わったら、同じゾーン内の各部屋の配置をさらに細かく決めていくことで、部屋と部屋の間につながりが生まれ、使いやすい間取りになるのです。

ゾーニングは家の中だけでなく家の外も、つまり土地全体でも行います。土地全体のゾーニングをしておけば、家の方角や風向き、周囲の環境などにも配慮した間取りをつくることができます。

ゾーニングにしっかり取り組めば、土地や家のすみずみまで有効活用でき、デッドスペースがなくなります。また水回りの配管効率が良い間取りになり、結果として建築費が抑えられるという効果もあります。間取りを決める上でメリットがたくさんあるので、ゾーニングをぜひ取り入れてみてください。

8.予算に収まる間取りにする

注文住宅の間取りには「コストアップしやすい間取り」と「コストを抑えやすい間取り」があります。

間取りを作ってみて予算オーバーしそうなときは、以下のことを調整に取り入れてみてください。

|

|

また、家族の全ての要望を盛り込んだ間取りにすることは、予算の関係上難しいケースが多いです。

そこで、「どうしてもゆずれないこと」について家族で話をしておくことが大切です。1つでは収まりきらないと思いますので、家族がどうしてもかなえたいことに対して、優先順位をつけておくとよいでしょう。

最終的に間取りを決定する際に、家族の総意として何がゆずれないのか共有しておけば、納得のいく選択ができるはずです。

9.注文住宅の間取り決めで失敗しやすい点7つとその対策

最後に、注文住宅の間取りを決めるのに失敗しやすい点がありますので、その対策とともにお伝えします。参考にして、住み始めてから後悔することのない間取りにしてください。

9-1.家具・家電の位置

家具・家電の位置で起こりやすいのは、「引っ越したら、家財が入らなかった」という失敗です。これを防ぐための間取りの決め方を紹介します。

- 家具・家電の寸法(幅・奥行・高さ)に合ったスペースを用意する

間取りを決める際に、実際に新居で使う予定の家具・家電の寸法を測り、それらに合ったスペースを間取りに取り込んでおきましょう。

特に家電は配管などの関係で新築時から場所を動かすことはほぼないので、慎重に確認してください。

冷蔵庫と洗濯機は、メーカーやスペックによって設置に必要なスペースの大きさが異なります。また扉がどちらに開くタイプかも確認し、間取りに反映しておくのをおすすめします。

- 家具・家電を置いた脇や前面に十分な通路が確保できているか確認する

家具・家電のスペースを間取りに取り込んだら、脇や前面に人が通れるだけの通路が確保できているか確認しておきましょう。

人が快適に通れる通路には、最低60cmの幅が必要 だと言われています。間取り図案に家具・家電を書き込んで、60cmの通路が取れるよう間取りを調整してみてください。

9-2.採光と寒暖

住んでみて意外と多いのが、「暗い」という採光に関する失敗です。日光の入り具合は寒暖の感じ方にも影響するので、「暗い」と感じる間取りは「寒い」場合も多いです。これらを解決する間取りの決め方を紹介します。

- 7畳の部屋なら1畳分は確実に光が差し込むよう窓を作る

7畳の部屋なら1畳分は確実に光が差し込むよう窓を作りましょう。なぜかというと、建築基準法では「有効採光面積」と言って、居室の1/7以上に光が差し込むような間取りにすることが定められているからです。これを満たすような方角と大きさ、形状の窓にすると良いでしょう。

- 光の入る時間帯と部屋の用途をすり合わせる

採光量は時間帯によって変わるので、光の入る時間帯と部屋の用途をすり合わせると良いでしょう。

どういうことかというと、北向きで光の入る時間が短くても、その部屋で過ごすのが夜だけなら問題になりませんよね。こういう部屋は寝室や勉強部屋にすると良いでしょう。

- 天窓や高窓で日射量の調整をする

また「明るすぎる」「暑い」という、日差しが入りすぎて失敗するパターンもあります。窓の大きさや高さで日差しの量や角度を調整したり、天窓や高窓も日射量の調整に役立ちます。間取りに取り入れられないか検討してみてください。

9-3.収納量

「住んでみたら収納が足りなかった」「使いにくかった」という失敗も多いものです。これを防ぐ収納量の目安や間取りのコツをお伝えします。

- 収納量の目安は戸建てなら面積の12%、100㎡なら畳6畳程度、これ以下にしない

収納量は多ければ多いほど良いというわけでもありません。収納を増やせば暮らしの部分の床面積が減ってしまいますし、少なすぎても物があふれますので、適量を意識しましょう。

収納量の目安は「戸建てなら面積の12%」と言われています。100平米の注文住宅なら畳6畳分を収納に割り当てると、ちょうど良い量になります。

- リビングや水回りのある階は奥行の浅い「ちょっとした壁面収納」を数多めに作る

リビングや洗面所、キッチンなどのある階には、小さくてもかまいませんので、奥行の浅いちょっとした収納をできるだけ多く、間取りに取り入れるのがおすすめです。

なぜかというと、収納は使う場所に近いことが大事なため、家の1か所に大容量の収納を作って物を集めても、結局そこまで取りに行くのが面倒になり散らかってしまうからです。

特にリビングは家族が集まり、そこで何かをする場面が多い場所です。収納がなければ各自が持ち込んだもので散らかってしまいがちです。奥行の浅い壁面収納のある間取りにしておくと、各自でしまえて、この問題を解決できるでしょう。

| 注意したいのは「はしごで出入りするロフトや屋根裏収納」です。荷物を抱えてはしごを登ることを想定すると、しまえるのは軽いものに限られてしまいます。このタイプの収納を考えている方は意外と物が入らないリスクもあるので、他の収納とあわせて必要な収納量が確保できているか、間取りを確認してください。 |

9-4.生活音

「1階で過ごしていると、2階の家族の足音が気になる」

「前の道路の騒音が聞こえてくつろげない」

「自宅で楽器の練習をしていたら、隣人にうるさいと注意されてしまった」

音の問題も、住み始めてから失敗したと感じやすい点です。間取りを決める際に、以下のことを検討してみましょう。

- 1階と2階の間取りを重ね合わせて、音の伝わりをシミュレーションする

- 防音室を設置する

- 道路に面している部屋は、日中の居室には避ける

- 外から音の入りやすい部屋は、窓を小さくする

工夫次第で音の問題は軽減できますが、住み始めてから対策をするとコストがかかってしまいます。間取りを決める際に、ぜひシミュレーションして対策してください。

9-5.風通し

住み始めてから「風通しが悪くて、暑い」と感じてしまうことも少なくありません。

特に窓の数は十分あるのに風通しが悪い場合は、窓の位置が効率の良くない間取りであるケースがほとんどです。

そこで、ひと部屋に「風が入ってくる窓」と「風が抜けていく窓」の2か所を対角になるよう配置した間取りで、風通しをよくしましょう。そうすればさわやかな風の吹き抜ける、快適な間取りになります。

9-6.コンセントの位置

注文住宅の間取り決めで盲点となるのが、コンセントの位置です。「足りない」「十分な数はあるのに、使いにくい」と住み始めてから感じてしまうことも多いのです。間取りを決める際に以下のことに取り組んでみましょう。

- どのタイミングでどの電化製品を使うか、1日の生活を朝から寝るまでシミュレーションし、コンセントの数や位置を決める

- 今住んでいる家のコンセントの位置と不満点を、新しい家の間取りに反映する

|

以下の場所にコンセントのある間取りも、便利でおすすめです。

キッチンの作業台の上にコンセントがあれば、フードプロセッサーや電気式の自動調理器、コーヒーメーカー、電動かき氷器などを使うのに便利です。

収納の中にもコンセントがあると、電動自転車やコードレス掃除機の充電を収納の中で済ませることができます。

キッチンカウンターの下にコンセントがあると、ロボット掃除機の充電基地に使ったり、そばのダイニングテーブルで在宅ワークをする際にパソコンの電源を取ったり、家族で鍋やホットプレートを囲む際にも便利です。 |

9-7.防犯と安全

最後に、失敗すると取り返しのつかないのが「防犯と安全」の問題です。

「不審者の意外な侵入口があった」「子どもが転落する危険がある」など、危険な間取りにならないよう、以下のことに注意してください。

- 侵入経路をシミュレーションする

1階だけでなく、2階からの侵入も防がなければなりません。例えばカーポートづたいに2階への侵入ができないか、不審者の目線でチェックしてみてください。

- 窓に転落防止策を施し、子ども部屋の窓には特に注意する

窓には面格子をつけたり、子供部屋が2階にある場合には転落につながる腰窓を作らないなど配慮して、間取りを決めましょう。

10.理想の暮らしを叶える間取りは黒木製材所にご相談ください

黒木製材所は、大分の注文住宅を建てる、大分県で唯一自社製材工場を持つ工務店です。

ご希望の予算に応じて「お客様の目線で」理想の家をお客様とともに作り上げていきます。家事負担を軽くする間取りや収納、水回りの設計の豊富な経験から、ノウハウをご提供し、快適で暮らしやすい間取りをご提案します。

製材所直営の工務店ですので、木材調達の中間マージンを完全にカットし、良質な大分県産木材を安く仕入れられるという強みがあります。故郷の木をふんだんに使った本物の木造住宅には、おしゃれなのにどこかほっと落ち着く、まるでカフェのような不思議な温かみがあります。

自分たちだけのオンリーワンの家を建てたい方は、黒木製材所にぜひ1度ご相談ください。お客様が心から満足のいく間取りを、何度もお打ち合わせをしてともに考え抜き、カタチにいたします。

11.まとめ

注文住宅の間取りを決めるのに必要な視点、失敗しやすい点とその対策についてお伝えしました。

どんな視点で間取りを決めたらよいのかわかり、理想の家のイメージづくりや希望の間取りの条件をかためることができたのではないでしょうか。

最後にこの記事のポイントをまとめます。

◇間取りを決めるのに必要な8つの視点◇

- 家族構成に合った部屋数

- 理想の写真や間取り図のイメージ

- 家族の生活動線

- 家族の家事動線

- ライフステージの変化

- 建築予定の土地の特徴

- 土地と家のゾーニング

- 予算と間取りのコスト

◇注文住宅の間取り決めで注意する7つの項目◇

- 家具・家電の位置

- 採光と寒暖

- 収納量

- 生活音

- 風通し

- コンセントの位置

- 防犯と安全

満足のいく間取りに決まって、オンリーワンの家づくりが叶い、理想の暮らしが実現することを願っています。

- Twitter Tweet

- LINE

ご相談・お問い合わせ

ご不明な点やご相談は以下のご都合の良い方法にて、どうぞお気軽にご連絡下さい。

お電話

通話料無料・フリーダイヤル

- 電話受付時間

- 平日 (月~金) 9:00~18:00

メールフォーム

保護された通信環境下で承ります

- 受付時間

- 24時間受付中

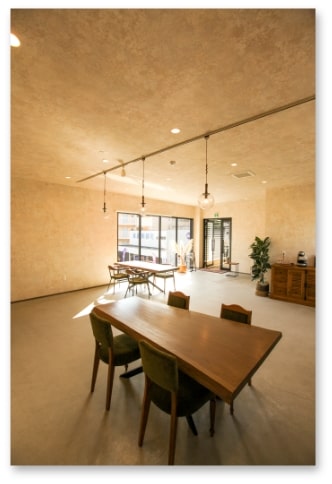

打ち合わせスペースのご案内

お施主様の元に伺い打ち合わせすることもありますが、弊社でも打ち合わせスペースを用意しております。

大分、佐伯の2拠点ありますので、ご都合の良い方で、ご選びいただけます

施工事例

施工事例 LINEで相談

LINEで相談